Oder: Der Chünig im Härdöpfelsack.

Es Wiehnachtsgschichtli

Für Erika

Es isch e schöni u klari Spätherbschtnacht gsi, wo der Jonathan mit sim Grossvater i der warme Stube ghocket isch u zum Pfäischter us gluegt het. Zäme hei die beide zum Himmel ufe gluegt u derbi gstunnet, wie häll u klar d Stärne a der wite Himmelsfeschti glüchtet hei. Gfunklet u glitzeret hei si, vo eim Horizont zum angere, bis i d Ewigkeit vo däm töife, nächtliche Herbschthimmel. Wär cha ächt die vile Stärne zelle, het sich der Jonathan scho meh als einisch gfragt. U der Grossvater, dä het d’Antwort uf die Frag gwüsst u zum Jonathan gseit: «kei Mönsch uf der Wält cha se zelle, nume üse Herrgot weiss, wie mänge Stärn am Himmel lüchtet. Är het se ja alli erschaffe. U stell Dir vor, Joni: är het sogar jedem Stärn e eigete Name gäh. Das het är gmacht, wiu är jede Stärn gärn het, so wie aues, won är erschaffe het.»

«Das git gwüss e chalti Nacht», het du der Grossvater witer gseit, wo beidi no ganz still u adächtig vor em Pfäischter ghocket si. «U wenn morn ds Wätter chehrt, de chönnts gwüss der erscht Schnee i däm Jahr gäh. Gäll Joni, Du blangisch sicher scho druf.» Gwüss het der Jonathan uf e erscht Schnee gwartet, so wie jedes Ching, wenn es em Winter zue geit u der erscht Winterluft ds letschte Loub vo de Böim nimmt. Scho sit Tage het der Jonathan uf e erscht Schnee gwartet. Uf dä Momänt, wo e wissi Schneedechi Fäld u Wald in e Märliwält verwandlet u gli druf der Schnee so höch lit, dass es für ne Schlittefahrt vom Bärgli z’dürab ob em Dorf längt. Denn, wenn es gnue Schnee het, zum e tolli Schneebaue z’mache. Oder zum sich eifach i höch Schnee la gheie, wo so fiin u weich isch, dass me gar nüt derbi gspürt.

U der Grosätti het wider einisch rächt gha. Scho am nächste Morge het e stiife Wind hälli Schneewulche über ds Land treit. Gli druf isch es ärschtig chalt worde und es het eim düecht, mi chönnt der Schnee scho im chalte, früsche Winterluft schmöcke. U grad nach der Dämmerig isch es de ändlich so wat gsi. Us em dunkle Nachthimmel si die erschte Schneeflöckli uf d Ärde gschwäbt, hei sich uf Matte, uf d Böim und uf ds Herbschtloub i der Hoschtert gleit. Der Joni hets itz nümme ghebt i der Stube. Wie im Schwick isch är warm agleit gsi und vor ds Huus use. Won är vor d’Loube steit und zum Himmel luegt, gschpürt är grad die chüehle u fiine Schneeflöckli uf sim Gsicht. No ganz chli si si itz gsi, die lang erwartete Schneeflocke. Grad so wie Zuckerchörnli oder wie winzigi, wissi Stärndli, wo grad so wie ihri grosse Gschpänli am Himmel ohni Zahl si. Aber plötzlich si du die Schneeflöckli grösser worde u der Schneefall dichter. Es isch nid lang gange u scho het sich e dünni, wissi Schneedechi uf ds Land gleit. Wo der Jonathan e Wägstrecki d Strass uf louft, gseht är scho der Abdruck vo sine Schueh uf em Wägli. U no es paar Meter witer, bi der Latärne an Wägchrüz glitzeret u glänzt der Schnee so schön im Liecht, dass es chum Wort git, zum die Pracht z’beschribe.

Während der Joni sich no am erschte Schnee im Jahr gfröit het, hei sich ame angere Plätzli im Dorf drei Buebe troffe. Wie der Jonathan hei o si sich warm agleit für dä erscht richtig Wintertag, mit dicke Jagge und glismete Chappe uf em Chopf. Der Sami het sogar es paar Füschtlinge treit. U das mues nid überrasche; wie der Chrigi het o är e wyte Wäg unger d’Füess müesse näh. Die beide Buebe si drumm ime Burewyler, i der Eichmatte deheim gsi. Meh als zwe Kilometer vom Dörfli ewägg. Uf em ganze Wäg hei dei beide mitenang z brattige gha u wo si im Dorf mit em Ivan si zämecho, het sich das Wörterredli vo dene drei Buebe no schnäller afa träie. Aber was hei si de z’verhandle gha? He däich das Chrippeschpil wo hüt am Abe z’erscht Mal probet wird. Vorn es paar Wuche het drum d’Lehrerein d Idee gha, vor em Wiehnachtsfescht es Chrippeschpil ufzfüehre. U mi cha sich däiche, dass es e ke Überraschig isch gsi, dass die Idee i der Klass grosse Zuespruch gfunge het. Es Chrippeschpil, geit bi däm heimelige Wort nid der Zouber vor Wiehnachte dür d Seel, chum het me einsch dra däicht? U weles Ching wett i sim Läbe nid einisch der Joseph si, d Mueter Maria oder gar eine vo de drei heilige Chünige mit der guldige Chrone uf em Chopf?

So isch me also mit däm Chrippeschpil drahi u d Schuelching hei ungeduldig uf die erschti Prob gwartet. U wo de der läng erwartet Momänt isch da gsi, het sich im Schuelzimmer e eigeti Stimmig entfaltet, es isch gsi, also ob die heilige Nacht scho möcht cho, als ob Betlehem u der Stärn über der Chrippe zum griffe nach wäre. I der erschte Stund si du d’Rolle verteilt worde. Ivan, Chrigi u Sami het’s grad uf die drei heilige Chünige preicht. Die drei chäche Buurebuebe hei also ds grosse Los zoge und e Houptrolle übercho: die drei gwitzte Manne us em Morgeland hei si dörfe spile. Ja, wahrhaftig! U wiu das drei so wichtigi Rolle si gsi, hets die Buebe nid nume mit Fröid, sondern o mit chli Stolz erfüllt. Da hei si sich scho uf der Bühni gseh, mit länge, prächtige Chünigsgwänder, mit herrliche Gschänk für ds Chrischtching u natürlich mit glänzige, guldige Chrone. D Miriam isch druf als Maria bestimmt worde, der Chlöisi als Vater Joseph u d Lina als Ängel, wo de Hirte uf der nächtliche Weid als strahlende Himmelsbotschafter erschynt. Witeri Ching hei de die Hirte dörfe spile.

Aber wie das bim Theater spile halt so geit: es het nid für alli wo möchte mitmache, e wichtigi Rolle, eini, wo me im hälle Rampeliecht vor em Publikum steit und es Gsätzli cha säge, so dass aui Lüt im Saal häre luege. Wie gärn hätt o der Joni so e Rolle gha! Wie gärn wäre är eine vo dene prächtige Chünige gsi oder gar der Joseph sälber. Wie mängi Gschicht het ihm doch d Mueter vo däm liebe Ma scho erzellt. I der heilige Nacht het är am Für vo de Hirte über füürigi Chole chönne loufe, wiu e unsichtbare Ängel ihm d Häng unger d Füess gleit het. U speter het är als Vater immer Zyt gha für d Ching. Nuid nume für sini eigete, nei o für die angere Ching us em Quartier und us em ganze Dorf. Grad so, wie speter si eltischt Bueb, der Jesus, o gärn Ching um sich gha het. So wird erzellt, der Joseph heig einisch nam Fürabe si Wärchstatt verlah, wiu d Ching mit niemer angerem hei welle spile als prezys mit ihm. Luschtig isch es druf hinger em Hus hin u här gange, bis der Joseph uf einisch isch blibe stah und ganz still worde isch. Grad so, als hät är öppis uguets gmerkt. Denn luegt är der Wäg ab zu däm Hus, wo die acht Jahr alti Miriam deheime isch. Das arme Meitschi isch bling uf d Wält cho u d Eltere hei nume weni Zyt gha für ihri Tochter. Wil si arm si gsi, hei si der ganz Tag müesse wärche. U so het’s chönne cho, dass die blingi Miriam ganz elei vor em Hus ghocket isch u nume vo wytem het chönne ghöre, wie die angere Ching spile. Das isch es auso, was der Joseph gmerkt het. U so geit är itz mit feschte Schritte zu däm eifache Heimetli u nimmt das Ching an es Ärfeli. U denn het är d Miriam uf d Schultere gnoh u isch wider sim eigete Hus zue. U itz, zäme mit der Miriam isch es ni vil fröhlicher u schöner gsi bim tanze u spile. Es isch nümme lang gange, da het sich ds Gsichtli vor Miriam ganz verwandlet. Grad so, wie wenn dunkli, düschteri Wulche sich uflöse und der hälle, warme Sunne Platz mache, wo itz guldig u klar über däm fiine Meitschigsicht lüchtet. So het d Miriam d Fröid ume gfunge. U sis lache, das het agsteckt, o der Joseph. Denn vo däm Tag a isch är d Miriam regelmässig zum spile ga reiche. Es gäb drum chum öppis, wo so wärtvoll sig, wie es Chinderlache, her der Joseph gseit. Es erinneret d Mönsche so wie d Blueme a ds verlorne Paradies.

D Hoffnige vom Jonathan hei sich leider nid erfüllt. Im Chrippeschpil het es o e Wirtshusszene gäh u dert het är zäme mit angerne Ching eine vo de Gescht dörfe spile. Aber das isch halt nid ds gliche. Der Joni het sich ganz i Gedanke vertöift uf e Heiwäg gmacht u wo-n-är zur Tür iche chunnt, erzellt är alles, was bi der erschte Prob isch gange. O wie är halt e ke wichtige Rolle übercho het. D Mueter het probiert z tröschte, so guet wie’s het chönne. Es heige doch alli Ching e wichtigi Rolle. Nume denn, wenn alli ihri Sache richtig mache, chunts guet mit däm Chrippeschpil. Natürlich isch das elei no nid das, wo es Ching tröschtet. Aber Jonis Mueter het gwüsst, dass es zum tröschte meh brucht als gueti Gründ, si het ihrem Ching zueglost und ihm z’gspüre gäh, dass äs nid elei isch mit sim Chummer. Das het em Jonathan ghulfe, är het d’Fröid wider funge u wo Wiehnachte necher isch cho, het är chum uf die nächschti Prob möge gwarte.

I de nächschte Tage u Wuche isch du das Wiehnachtstheater probet u vorbereitet worde. Meh u meh hets Gstalt agnoh u d Vorfröid isch gwachse. Es git aber o allergattig z’tüe. Es müesse ja nid nume alli ihri eigeti Rolle kenne und es passends Gwändli derzue ha. Es brucht o no Requisite, Hälfer im Hingergrund u no mängs meh. Und uf der Bühni söll’s ja de bi der Uffüehrig rächt wiehnächtlich u iladend si. Einisch ame Morge ir Schuel hei Chrigi u Sami geng ume ihri Chöpf zäme gsteckt u hei derzue guglet und im Versteckte gchüschelet. U wenn se d’Lehrere gfragt het, was es da gäb, so hei si rächt gheimnisvoll ta, so als ob nüt wär! Was hei ächt die zwe? Dass Sami u Chrigi dicki Fründe si u dass die beide immer wider nöis ushecke, das hei alli im Schuelhus gwüsst. Und am Aber isch es de uscho. Es isch drum abgredt worde, dass alli die, wo öppis zum alege für ds Chrippeschpil hei, das a däm Abe mitbringe. U wo du am Abe scho fasch alles isch da gsi, chöme Chrigi u Sami zur Türe i. Beidi hei sich us eme Hördöpfelsack es Gwand zämegschnyderet und als Gurt es Seili umbunge. Und zum die Bchleidig no z kopmplettiere, het Sami e alte, verwätterete Läderhuet und Chrigi es Kärcherchäppi uf em Chopf treit. E Momänt isch es ganz still gsi, sogar d Lehrerein het nüt gwüsst z säge. Aber denn hei alli gmerkt, dass das nid ärnscht gmeint isch u hei lut afa lache. Nei, die Ufmachig passt öppe nid zu de drei heilige Chünige. Aber Sami u Chrigi, die beide hei über ds ganze Gsicht gstrahlet, ihre Streich isch glunge!

Uf dä Gspass abe isch du wider flissig probet worde u das Theater het immer meh Forme agnoh. Aber es het o müesse rücke, denn der gross Tag isch imme necher cho. Uf em Adväntskaländer isch scho mängs Türli offe gsi und uf em Tisch hei scho zwöi Cherzli uf em Chranz brönnt. U der Winter, dä isch itz uf gleitige Schritte i ds Land cho u het verchündet: gli, gli isch ds Wiehnachtsfescht da!

Blick uf ds winterliche Rüderswil

Schön u stattlich si die drei Chünige am Abe vor der Uffüehrig da gstande: Sami, Chrigi und Ivan hei längi, farbigi Mäntel treit, derzue e länge, guldige Stab und natürlich d Chrone uf em Chopf. O die angere Ching si parat gsi und hei gspannt uf ihre Iisatz gwartet. Und ou ds Sääli isch für dä bsungrig Abe härgrichtet worde, schöner nützti nüt. Näb der Bühni het es sogar Platz gha für-n-e Wiehnachtsboum. U wo d’Cherzli am Boum si azündet worde, het sich e heimeligs Liecht usbreitet, derzue het es würzig u fein nach Tannescht gschmöckt. U wo dä fein Gschmack nach Chrisescht sich mit däm vo früschem Chueche u Manderinli uf de Tische vermischt het, da isch die eigeti, stilli Wiehnachtsstimmig schon ganz nach gsi. Itz si o d’Zueschouer itroffe u nadisnah het sich der Saal afa fülle. Natürlich si vor allem d’Eltere u die Verwandte vo de Schuelching cho, wo über die schöni Dekoration gstunnet u sich denn es gäbigs Plätzli gsuecht hei. U wo-n-es de a der Chiucheuhr sibni gschlage het, isch ds Liecht im Saal abdräit worde, so dass nume ds Liecht vo der Bühni u d Cherzli vom Wiehnachtsboum der Saal erhällt hei. Es Ching het mit sim Geisseglöggli glütet als Zeiche derfür, dass es itz cha los gah. So isch es e Momänt ganz still im Saal gsi, nume ds chnischtere vo de Cherzli am Boum isch z’ghöre gsi. Aber scho im nächschte Momänt geit öppis: alli Ching chöme uf d’Bühni u singe zäme es Wiehnachtslied, während sich d Gruppe vom Chrippeschpil hinger der Bühni parat gmacht hei. Wär isch narvös? «Mm-mmh», Ivan, Sami u Chrigi öppe nid! Die drei hei tah, also ob si alti Füchs im theatere wäre. I ihrne Gwänder hei si sich zum Gspass sogar so ufgfüehrt, als ob sie grossi, mächtigi Wältebeherrscher wäre. Ei wichtige Uftritt hei die drei Buebe de i der Wirtshusszene gha.

Bi der Szene, wo itz isch dra cho, si d Chünige nach länger Tagesreis im Wirtshus igchehrt, hei ds Gepäck u di guldige Chrone abgleit u si a Tisch ghocket. Es versteit sich vo sälber, dass so e längi Reis uf em Kamelrügge e rächte Hunger git. U wo der Wirt es Tablett mit Suppe u Brot bringt, griffe die drei Chünige tüechtig zue. U das abe isch du es Stückli vo Samin a der Reihe gsi, wo är sich sälber het usdäicht. Ä nimme e Löffel voll Suppe i ds Mu, tuet se rächt chüschtige u seit druf lut u breit: «Mmmmh, die Suppe isch öppe ärdeguet!» Uf das abe isch im Säli natürlich guglet u pfupft worde. O die beide angere Chünige hei über Samis Stückli glachet. Als nächsts wär itz Chrigin a der Reihe gsi. Är hätt sölle säge, dass är afe müed sig vo dere länge Reis und i ds Bett begähri. Aber oha lätz! Ob Samis Gspass isch der Chrigi ganz abglänkt gsi u het si Isatz eifach nümme gwüsst. Es isch grad gsi, als ob dä dervo gfloge wär, wie es Schwälbeli im Herbscht! Ganz verdatteret isch Chrigi da ghocket u het nümme gwüsst, wie wyter u wo use. Chrigi, erscht no e stolze Chünig, isch ganz verunsicheret gsi u het nüt gseit. O der Ivan, wo als grad nach ihm a der Reihe wärt gsi, wartet u blibt stumm.

Für settig Fäll wär eigentlich der Lars als Souffleur zueständig gsi. Diräkt a der Bühni isch är i sim Chaschte ghocket u het ufpasst, dass alli Isätz richtig chöme. Aber, wie das halt cha passiere, o der Lars het das ganze verunsicheret, so dass är vergässe het, em Chrigi zwäg z’hälfe. Är het eifach ghoffet, Chrigin fing ds Trom vonim sälber wider. So isch es ganz still im Sääli worde u gli het me die erschte Lüt ghöre chüschele: «Itz isch’s passiert, es geit nümme wyter. Es müess gwüss öpper ga hälfe. Wo isch de d Lehrerein?»

D’ Lehrerein, ja, die wär scho parat gstange, aber wil’s so viu Lüt het gha im Sääli, het si e Chehr brucht bis zur Bühni. Si het füre pressiert und sich e Wäg dür d’Lüt gsuecht. Wiu’s aber isch fischter gsi, isch das nid ganz eifach gsi u scho im nächste Momänt het si öpperem e Mupf gä: «Exgüse, es pressiert…»

Aber i däm Ougeblick, wo d’Lehrerin grad zu der Bühni chunt, luegt der Chrigi plötzlich zum Bühnirand, wiu ihm dert e angers Ching probiert der Isatz z’gäh: «Bi afe müed vor Reis muesch säge, Chrigi …bi afe müed!». Der Chrigi luegt ganz erliechteret uf, plötzlich isch si alti Sicherheit wider da. Und als ob e schwäre Stei ab ihm abetrolet wär, steit är uf u gut si Isatz. O der Ivan weiss uf das abe wider wyter u so nimmt das Chrippeschpil si Louf.

Aber, wär het de em Chrigi der Isatz gäh? Der Lars cha’s nid gsi si. Aber die drei Chünige, die müesse’s doch wüsse, die hei’s ja ghört. U so isch es de uscho: der Jonathan isch der unerwartet Retter gsi! Ä het vor em Uftritt vo de Chünige ab der Bühni abe chönne u wiu är ds Theater vo nachem het wölle gseh, isch är grad näbe Souffleurchachte ghocket u het vo dert us zuegluegt. U wo-n-es du zu dere bränzlige Situation isch cho, het der Jonathan am schnällschte reagiert.

So isch also der Jonathan, wo a däm Abe ganz im Hingergrund isch gsi, uf eis mau zure Schlüsselrolle cho. U sogar vo der Lehrerein het es es schöns Lob gäh, wo der Jonathan lang nid vergässe het. Aber passt grad das Erläbnis nid guet zum Wiehnachtsfescht? I der Chrippe lit ja o es wehrloses Ching, wo speter als erwachsene Ma die ganzi Wält veränderet. U dä Ma het sälber gseit dass die chlinschte die gröschte wärde si.

Wo ds Chrippeschpil isch fertig gsi, het es e länge u härzliche Applaus im Sääli gäh. De Lüt het’s gfalle! U nach em Theater isch niemer grad heigange. We me scho mau so schön zäme hocket, de git’s ja auergattig z brichte u z’dorfe. U bi Chueche u Kafi geit das grad no einisch so guet. Derzue het jedes Ching für ds theatere es Gschänkli übercho.

Aber wo der Abe scho fasch usklunge isch und sich d Eltere mit de Ching uf e Heiwäg hei gmacht, si plötzlich no einisch Sami u Chrigi uftoucht. Beidi hei no ihri schöne Gwänder u die glänzige Chrone treit. U so wie me das vo ne kennt het, hei si zäme mit Ivan d’Chöpf zämegsteckt und im versteckte nöis usgheckt. Und es isch de gli einisch uscho, was si im Gürbi hei gha. Denn nachdäm si o no d Lehrerin igweiht hei, g alli drei zum Jonathan, wo zäme mit sine Eltere am Tisch ghocket isch. U itz seit der Chrigi, das wo alli im Säli überrascht, aber no viu mehr gfröit het: «Wiu der Joni üs hüt het ghulfe, söll är itz o no Chünig si!». U nachdäm Chrigin das vor allne gseit het, nimmt är si glänzigi Chrone ab em Chopf und setzt se am Jonathan uf!

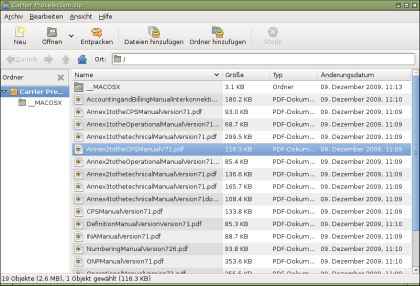

Viele Linux Tools werden ganz bewusst genutzt, wie etwa der Midnight Commander, der als eigenständige Applikation gestartet und für die verschiedensten Dateioperationen verwendet wird. Bei anderen Tools ist das nicht so: sie verrichten ihre Arbeit still im Hintergrund und werden kaum als eigenständige Applikationen wahrgenommen. Einer dieser nützlichen Helfer soll diese Woche vorgestellt werden: das Archivierungsprogramm

Viele Linux Tools werden ganz bewusst genutzt, wie etwa der Midnight Commander, der als eigenständige Applikation gestartet und für die verschiedensten Dateioperationen verwendet wird. Bei anderen Tools ist das nicht so: sie verrichten ihre Arbeit still im Hintergrund und werden kaum als eigenständige Applikationen wahrgenommen. Einer dieser nützlichen Helfer soll diese Woche vorgestellt werden: das Archivierungsprogramm

Die für das 500-Jahr entworfene Webseite über den Genfer Reformator wird unter neuem Namen weitergeführt:

Die für das 500-Jahr entworfene Webseite über den Genfer Reformator wird unter neuem Namen weitergeführt: